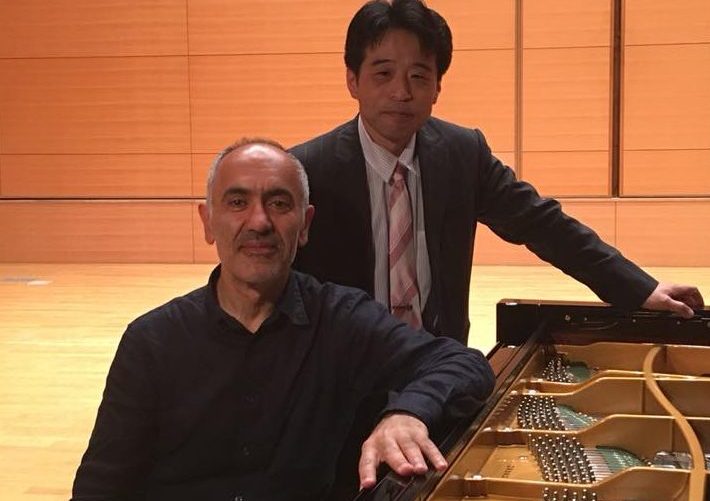

エルバシャからの贈り物

今回のレコーディングは大変実り多き物になりました。長年にわたり謎だった弾き込みによる得られるピアノのシンギングトーン。これは技術の力で人工的に得られるものでは無く、ある条件のピアノを状態良く調律した後、ある種の弾き方で弾き込んだ場合現れる特別な音でした。その出来上がるメカニズムが解明されました。彼に感謝です。

それはしばらくの間、味わった事のない体が震える様な感動でした。驚異的に美しい音です。

ある種の条件について、その1

通常、プロピアニストが本気で演奏した場合、CD録音やリサイタルなど公式な場での調律としては1時間保たない事が通例です。ピアノリサイタルなどで1時間弾いた後休憩時間に調律師が音を修正しているのを見かけた事が良くあると思います。

今回のレコーディングも1時間練習して、少し休み、その後録り始めるその時、調律直しますか?と尋ねると、狂うほど弾いてないよ、のコメントそして直したければ直してもいいよ、とのコメント、実はこの言葉の意味が後々重要な事となることはその時は全く気づく事も出来ませんでした。

そしてテイク1が開始、録り始めて2時間経過、調律のチェックを入れます。何処も修正する必要が全く無く調律に狂いを生じていません。

そして、さらに2時間後、全く狂っていません。

これはちょっとおかしい本気で弾いてないとでも言う事でしょうか?モニタールームのスピーカーから聞こえてくる演奏は聴き入ると胸がドキドキして過呼吸になるほど鬼気迫る音楽。一切手抜き無しの攻めまくりを展開しています。

こんなに弾かれたら絶対に狂うだろう?と感じつつ次の休憩時間に再び調律のチェック

信じがたいですが全く狂っていません。

これは絶対におかしいどうながっているのか?

テイク1の前に彼が言った言葉、狂うほど弾いてないよ、と言う言葉

彼はこれ以上弾いたら狂うポイントを完全に把握して、その限界以下でパフォーマンスをしていると言う事になります。信じがたいですが、おそらく彼は現在50代中ば人生をかけてピアノを弾いて来た中で数知れずの調律を破壊してきたのでしょう。音が狂うから優しく小さな音で弾くなどでは無く完全に再起不能なめちゃくちゃな状態に何度もした事でしょう。怖がらず物を壊した事のある人は壊す過程のなかで、どれぐらいやったら壊れるのか?そのポイントが存在に気付き、何度も何度破壊する事で最終的には完全に物が壊れる限界のポイントを把握するに至る。この時の演奏は正にそれを証明していました。

シンギングトーンに至る条件2

数時間にわたりガッツリ弾いたにもかかわらず調律が狂わない演奏をする為には奏者本人の能力と同時にピアノがそれを可能にする状態でなければ

なりません。そうでなければ、ただの不完全燃焼の音楽になってしまいます。それは、すなわち音が狂う限界の前で十分なフォルテシモが得られる事。そしてピアニシモも犠牲にならずキッチリ鳴る。

これはベヒシュタイン社の今の音作りと合致していて今回収録に使ったD282と同じモデルを去年フランスの音楽祭で弾きイメージの構築がされたようです。

ちょっと補足、誤解の無きように

そもそもピアノは音が狂う限界領域まで弾いて良いのかダメなのか?について

それは現代では奏者が決めるです。

弾いても良いし弾かなくても良いし演奏者の表現に任されています。

過去にはダメな時代もありました。

音が狂う限界領域は構造的に、そこまで使われる事を想定していない領域にまで踏み込んで表現しようとする過去よりもより良い演奏にしたい気持ちの表れで決して悪い事ではないですし、それが普通です。

今回のレコーディングでのエルバシャ氏の限界領域に踏み込まないダイナミックコントロールは彼流のピアノ美学、人生を通して到達した一つの境地なのだと思います。

シンギングトーンに至る条件3

それは弾き込みの時間です。

限界領域に侵入しない弾き方で

最低2時間以上5時間経過で最大の効果に至りました。

これは、まるでピアノ版煮込み料理みたいな感じです。弾けば弾くほど旨味が出てきます。

通常この状態に至る事は残念ながらありません。

何故ならば、2時間も弾けば調律は狂いを生じて音を合わせ直します。ですから最初の状態に戻ってしまいます。

シンギングトーンとはこんな感じ

それは練習開始から数えて5時間経過した時の調律チェックで起きました。

鍵盤をそっと降ろすとピアノが今までと違った印象に変わっていました。柔らかで深みにを増し良く歌う、そして鍵盤が指に吸い付いてくる。

どうしてこうなったのか?

音の狂いを点検する。 あ、狂い出した あいや

これは狂っているとは言わないかもしれない

これの事か

直してはいけない!

分析的に見ると楽譜に書かれている音程を決定づける音、基音は完全に合っている。しかし倍音が狂い始めた、これは狂っているとは言わないかも知れない。

ちょうどバイオリニストやフルーティストが音にビブラートをかける効果が出ています。基音が合っているので西洋音楽の和声の法則を覆す事も無い。そのビブラートは偶然では無く全ての音に均一に現れました。

ビブラートを作り出している音の成分を聞くとピアノ各所に配置されている共鳴部分アリコートなどで作られている事がわかります。

モニタールームに戻ると

今収録したばかりのプレイバックを聴き

ビューテフォー

ワンダフォー

と言っている彼がいました。

それは自分の演奏の自画自賛では無くピアノの音が文句なく美しいと言う事でした。

その美しい音は私ではなく彼自身によって作り出されたビューティフルサウンドである事を分かっていただきたいですね。